5-3 和風照明 【古代人と和風照明】

和風照明のブロックは日本人との灯かり生活におけるかかわりが深いことから数回に分けて歴史の中で人々の意識変化を紐解くことによって、これからの照明がどうあるべきかを考えるヒントにしていきたいと思います。温故知新ですね!

ご存じのように古代人にとって灯りは火の発火法がきっかけになる訳ですが、天気さえ良ければ屋外生活が中心であり、夜は仕事をすることも無かったので灯りの存在がそれほど必要であったとは思えません。火は獲物を焼いたり暖房として使われたようです。むしろ古代の神事が全て夜間に行われていたことを考え合わせると、灯りは神事や占いと深い関係にあったのではないかという考え方が浮かんできます。

魏志倭人伝でも邪馬台国の卑弥呼は女王であった訳ですが、同時に神事を司る巫女でもあった訳で神の王として夜の王であり、弟が政治の王として(昼間の王)君臨していたという説が成立する由縁となっています。したがって卑弥呼は昼間は屋外に出ることが無く神事は全て夜間に行われたと想像され、神事用の灯かりは不可欠の存在であったと言えます。

そこに使われていたのは出土から「縄文ランプ」と呼ばれる深鉢型の土器でイルカの脳から採られた油であると言う文献が存在しています。

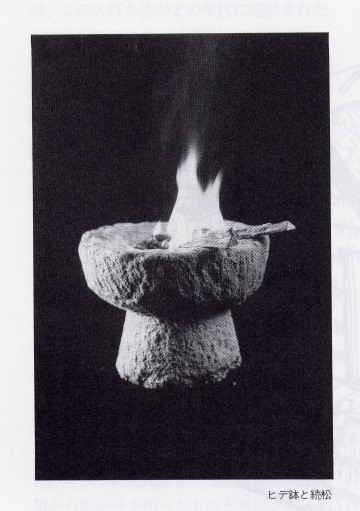

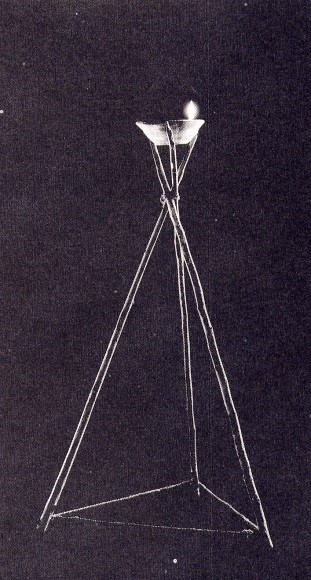

そのランプが飛鳥時代になると「ヒデ鉢(松の木を燃やす)」や「結灯台(きっとうだい)(植物油を燃やす)」に燃料が変化し、神前や仏前で使われる白木の上等なものに変化していったことで全く庶民(いや人間全体)から離れた存在になっていったのでした。

ヒデ鉢

ヒデ鉢  結灯台(台が白木で作られるようになる)

結灯台(台が白木で作られるようになる)

古代の終盤である奈良時代になると平城京が作られ、大宝律令により30階級物身分の差が生まれ、収入の差によって全く異なる生活が営まれ、庶民の住む土間を残した簡素な掘立型住居と貴族の寝殿造りの家では当然灯りの状況が大きく異なったのです。貴族は胡麻油などの高級燃料を使った灯台が使われたとのことです。米1升で比較すると胡麻油は米の約40倍相当の価格だったと推定され高価なものであったことが分かるのですが、魚の油は臭いので年貢として全国から集めた貴重な植物油がふんだんに使われたのでしょう。

灯りが貴重な存在であったこの時代に寺院で行われた「万灯会(まんどかい)」は庶民にとっては極楽浄土を表す一大ページェントであったと想像され、献灯の数2万灯と記録されておりそれは将に光の洪水であったと思われます。そんな俗世間にはない光を自分たちの生活では全く考えにも及ばない存在だったのです。

現代人は昼の時間と夜に時間を一つの繋がった1日の時間として認識していますが、古代人は昼と夜を違った時として認識していたらしい傾向が見受けられます。夜の時間を神の時として聖なる時間と考えこれを兄の担当とし、昼の時間を人の時として俗なる時間と考えこれを弟の担当として考えました。(兄・弟は男女は関係ない)

太陽信仰のヨーロッパに対し日本人は特に月の信仰が精神的であり神秘的だと考えました。月は欠けていくことが死を示し再び満ちることが復活を連想させ不死のイメージを持ちます。

そして特に昼でも夜でもない曖昧な未明や黄昏を重要視していたことは日本の特色ある文化を育てる一つの要因になったのではないかと考えられるのです。

この曖昧な時間帯こそ日本人の灯かり感そのものと言えるように思われます。そしてこの事実が中世の「わび・さび文化」に大きく影響を与えることになるのです。

(次回もお楽しみに)

(文/河原武儀氏)

和風照明器具のミヤコアンドン 都行燈株式会社

Japanese lamp atelier

公式サイト https://www.miyako-andon.com/